真人版删了男主,《花木兰》改编是在讴歌性别解放吗?

“战士不分性别,共情没有国界。”

引言

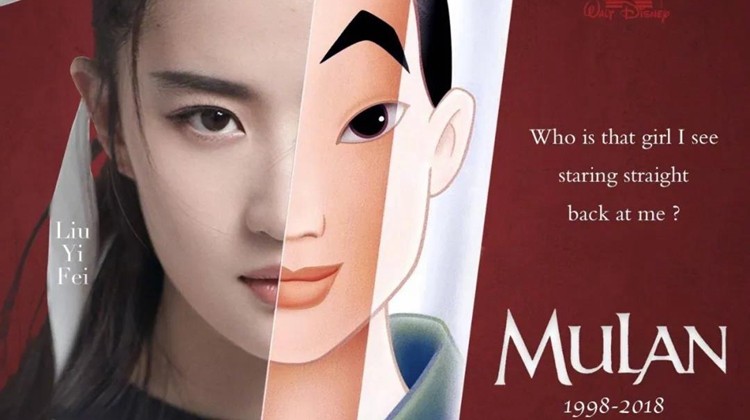

由迪士尼动画电影《花木兰》(1998)改编的真人版电影《花木兰》,即将于今年暑期上映。从预告片来看,本片在延续20年前原版动画剧情的基础上,在角色形象和情节走向上进行了适度的改编。

除了原版吉祥物“木须龙”不见踪影之外,原作中花木兰的上司兼恋人“李翔”一角也被一分为二,分别作为花木兰的上司唐将军(甄子丹饰),和花木兰的同僚陈宏辉(安柚鑫饰)登场。

动画版中的木兰和木须龙

这一改编的初衷是为了迎合反性骚扰运动。《花木兰》制片人Jason Reed表示,考虑到好莱坞著名制片人性侵丑闻的影响,在《花木兰》中展现(男)上司与(女)下属之间的恋爱恐会给观众带来不快。

可这样的改动却招致了一些“意料之外”的不满。比如BBC便提出,迪士尼这样迎合“政治正确”的做法是否矫枉过正。不仅如此,老版《花木兰》中的李翔因为其对花木兰的男性扮相“花平”的感情被部分欧美受众解读为LGBTQ,即性少数群体的一员与代言人。因此,他的消失也令一部分期待李翔在真人电影《花木兰》中出场的观众感到惋惜。

对于许多熟悉以《木兰辞》为代表的花木兰神话的中国观众来说,迪士尼和欧美观众的操作不免令人感到惊讶并心生疑问。花木兰到底应该是一个怎样的角色?李翔喜欢的是“花平”还是“木兰”?李翔真的是一个“双性恋”吗?这样的解读是否是对“传统”的不尊重……

作为一个有女扮男装情节作品,《花木兰》中对男女性别差异及刻板印象的刻画值得深思,而作品受众对李翔这个角色的在解读又给原著中的性别表现添上了一个有趣的脚注。不仅如此,作为一部由西方作者改编的东方故事,《花木兰》展现了不同文化在对同一文本解读时的不同视角。

本文将从“文本”、“受众”和“文化”三个层面关注1998年版迪士尼动画电影《花木兰》中与性别有关的命题,分析《花木兰》中性别印象的构建,关注迪士尼动画电影中的LGBTQ+角色,探讨作品中性别问题与文化差异间产生的碰撞与交融。

花木兰——女性解放先锋还是父权制的牺牲品?

相信对于大部分中国观众来说,花木兰都是一个特殊的存在。这不仅因为花木兰是迪士尼公主中唯一一位来自中国的姑娘,更因为与白雪公主、睡美人这种被动等待王子拯救的传统迪士尼公主不同,花木兰性格开朗,果敢主动,在作品中通过个人努力实现了自身价值,找到了自我和真爱。

这样的形象贴合人们对《木兰辞》中那个替父出征的女战士的想象,同时也体现了迪士尼试图改变其作品中传统的刻板女性形象的尝试。

对于笔者而言,迪士尼塑造的花木兰是一个十分成功且令人难以忘怀的角色。笔者清楚地记得花木兰借由主题曲《Reflection》对其身为“女性”的命运提出的疑问在笔者心中产生的共鸣。也记得花木兰利用雪崩击溃匈奴、找到人生价值时感受到的振奋。

然而,虽然花木兰的形象相比其前辈而言,在自我觉醒、自我认同方面有了很大的进步,并一定程度上实现了其作为女性的主体化表达,然而当笔者重看《花木兰》,则发觉整部动画建构在“男性气质—女性气质”的二元对立之上,并向观众传达着抬高前者、贬低后者的价值取向。

花木兰一直试图在众人面前隐藏自己作为女性的事实,其原因并不仅仅在于军队与国家的明文法规,更在于整个军队中无孔不入的“厌女”氛围。李翔在其角色歌《I'll Make A Man Out Of You》中唱道,“Did they send me daughters, when I ask for sons”(为何这群男孩都像姑娘),而他的目的则是“I'll Make A Man Out Of You”(我会让你成为男子汉)。

在这首歌曲的表述中“男子汉”与“姑娘”被割裂成两个完全对立的群体。前者代表勇气、荣誉、责任,后者则是软弱无力、愚笨迟钝的代名词。

军人们在奔赴战场路上幻想起自己凯旋而归的情形,他们的幻想虽然各有不同,但当花木兰提出他(她)喜欢聪明有智慧的女性时,其他士兵却表现出明显的否定。

在这段歌曲中,“女性”被彻底物化成嘉奖男性英勇的战利品,同时,作为队伍中唯一一名活生生的女性,花木兰的声音和感受则被无视和淹没。

作品中存着一对男女异装情节的对比——贯穿故事主线的花木兰的女扮男装,和故事结尾处花木兰三位兄弟的男扮女装。

很显然,两者的行为初衷基本一致——都是为了保家卫国,但前者却被作为一种“自我寻找”,“自我肯定”的行为,而后者则被刻画成了一个笑料。

甚至连花木兰自己都对自身的“女性气质”持怀疑和否定的态度。她反感化妆与打扮,试图与她的女性同胞保持距离,对自己身为“女性”的身份感到迷茫。尽管她本身已足够优秀,却依旧通过参军,也就是通过加入男人的行列才能证明自身价值。

虽然《花木兰》是一部以女性为主角的动画电影,虽然作品在结局中以一种极其夸张的手法嘉奖了花木兰的勇气并肯定了她作为女性的主观能动性,但整部作品的基调却是“厌女”二字。

在这部作品中,人类身上的优秀品质只出现在男性角色,或是乔装成男性的女性角色身上,而保持着纯粹女儿身的那些角色呢?不是像作品开篇时的媒婆一样作为封建糟粕的代表,便是像上文提到的插入曲中所描述的那样,被描绘成一种刻板的性幻想。

李翔——从“男子汉”到LGBTQ代言人,来自受众的凝视与重塑

在以“厌女”为基调的动画电影《花木兰》原作中,李翔无疑是“男子汉”的标杆。他性格刚毅,武艺高强,家世显赫,一表人才,他符合与迪士尼公主配对的“白马王子”的所有条件(而且不知道是不是巧合,他骑的的确是白马)。

然而,就像花木兰不同于往日的迪士尼公主一样,他在剧中的位置也显然与往日的白马王子们有所区别。

首先,他的戏份明显要多于《白雪公主》、《睡美人》等一票老牌迪士尼公主动画中的男性。他有自己的独白和角色歌,也有自己完整的成长轨迹和感情脉络,这让他的形象要比他的前辈们立体许多。

不难看出,迪士尼有意将他塑造成与花木兰平起平坐的存在,而不仅仅是一个甚至连名字都没有的纯粹的“男花瓶”(此处为《白雪公主》中的王子殿下默哀三秒)。

花木兰与李翔这种平起平坐,同时相辅相成的关系在2004年的续作《花木兰2》得以延续和强调。在这部续作中,花木兰的父母将祖传的太极阴阳鱼吊坠赠送给了李翔和花木兰,并强调两种不同的存在需要互相帮助,同心协力。

但仔细对比李翔和花木兰不难发现,其实两者并不是完全对立且相辅相成的存在。花木兰是一个性格活泼开朗,有点男孩子气,女扮男装参军的女孩,那么与之相对的本应是一个性格内敛,气质柔美的女装大佬。

但这样的形象显然与作品标榜的“男子汉”标签背道而驰,因此在强调两人互补关系的《花木兰2》中,两人的性格再次被完全被套进了“男性气质—女性气质”的刻板二元对立框架中——比如男人理性、女人感性,男人习惯看地图找路而女人喜欢凭感觉前进,男人作为团队领导而女人作为精神领袖……这样的处理方式让一个原本有更多可能性的角色走向呆板甚至不可理喻的疯癫,不可谓不是一种败笔。

迪士尼显然是照着“钢铁直男”的形象塑造的李翔,并完整地刻画了李翔与花木兰的感情发展。在《花木兰》中,女扮男装的花木兰与李翔从陌生走向信任,由单纯的上下级逐渐发展成同生共死的“好兄弟”,在李翔得知父亲去世的时候是木兰上前安慰,在木兰女子身份败露时,是李翔动了恻隐之心饶其性命……

毫无疑问,迪士尼只是在描写“正常”且感人的男女之情,然而有趣的是,当李翔这一角色离开作者之手,脱离原本的文脉成为了社交媒体中的一个符号,观众对他的解读和再塑造却彻底脱离了迪士尼的控制。

也就是说,当现代观众凝视李翔的肉体,思考李翔对木兰的感情时,他们得出了一个看似不着边际却并不令人意外的假设——李翔,这个迪士尼笔下的“钢铁直男”也许并非只对作为女性的花木兰感兴趣,而是在木兰伪装成男人“花平”的时候就已经动了心,也许李翔喜欢的本就是身为男人的“花平”。

这个猜测何时在赛博空间出现已不可考,但可以确定的是,它的影响力随着LGBTQ运动的发展和普及逐渐加强,最终在观众中形成了一定的共识。虽然迪士尼在版权方面有着近乎苛刻的执着,同时对二次创作持反对态度,但Tumbler,AO3等网站上还是存在着大量以李翔和花木兰为主角的同人创作,其中不乏直接描绘李翔对花木兰的男儿身“花平”恋爱感情的作品。

正如法国文化学者罗兰.巴特在其论文《作者之死》(1968)中所主张的那样,作者只是旧有文本的编织者,而真正赋予文本以“意义”的并非作者而是读者。李翔这个角色在登场的那一刻就脱离了其原作者迪士尼的掌控,尽管原作中并没有直白表述,但受众们已然参照自身的经历和喜好重新诠释了他的行为,并为他赋予了这些行为新的意义。

至此,动画电影《花木兰》中的直男李翔退场,取而代之的是一个在社交媒体上被当成“bi icon”(双性恋符号)和LGBTQ一员的李翔。

Tumbler 留言

Twitter留言

实际上,回顾迪士尼历代作品就会发现,李翔并非第一个,也不是唯一一个被解读为LGBTQ的迪士尼角色。在他之前,《小美人鱼》中的反派乌苏拉便被认为是以欧美知名变装皇后Divine为原型设计。迪士尼最成功的动画电影之一《狮子王》中的反派刀疤也因其行为方式和对母狮子的视而不见而被认为是对男同性恋的暗指。

近年,迪士尼也在创作中特意地挑战其自身树立起的刻板男女二元对立构建,更多地展现出对性少数人群的关怀甚至偏爱。

比如,迪士尼角色中最明显的LGBTQ代表则非《冰雪奇缘》的女主角艾尔莎和安娜莫属。在这部“橘势一片大好”的作品中,男性角色干脆沦落为彻底的反派和龙套,艾尔莎姐妹的深厚情感则在“爱”与“亲情”间反复横跳。

同样,打着LGBTQ擦边球大火的还有安吉丽娜.朱莉领衔主演的《沉睡魔咒》,在这部以《睡美人》为原案的真人改编作品中,成功唤醒公主的不再是天降的王子,而是从小陪伴在公主身边的黑女巫梅尔菲森特。

中国的花木兰,世界的花木兰

纵观近几年的迪士尼作品不难发现,迪士尼这个保守主义媒体大鳄就像个为了与孙子有共同语言而捯饬起智能手机的老年人,磕磕绊绊却不遗余力地追赶着日新月异的时代潮流。

尽管如此,查遍整个赛博空间,笔者暂时没有找到迪士尼对“李翔是双性恋”这种民间解读的任何评价。同时,作为花木兰和李翔老乡的中国观众也许并不能赞同这种解读。

在中国诸多有关花木兰的创作中,涉及花木兰感情生活的并不在少数。然而无论是在清褚人獲《隋唐演绎》中、清张绍贤《北魏奇史闺孝烈传》中、豫剧《花木兰》中,还是在1939年的电影《木兰从军》和1964年的越剧电影《花木兰》中都不存在对男装花木兰一往情深的男性角色。

张绍贤《北魏奇史闺孝烈传》

例如越剧电影《花木兰》中的李将军是在花木兰恢复女儿身后才表现出爱慕。《北魏奇史闺孝烈传》中花木兰为从军谢绝了与其未婚夫王青云的婚约,后来两人在军中相见,王青云却认不出木兰。

越剧电影《花木兰》

在中国戏剧中出现男扮女装、女扮男装的桥段历史悠久,人们对于这种“反串”行为的理解与LGBTQ运动中跨性别者的“变装”自然不同。

无论是在剧情中还是在剧情外,变装者的变装行为仅仅是一种表演,不代表其本身性别认知的变化。无论是在《梁祝》中还是在诸多版本的《花木兰》中,我们都看不到明确的同性恋描写,倒是有不少作品(主要是近现代的在创作)为了避免误会而刻意强调角色与角色之间“单纯”的同性情谊。

当然,正像上文欧美观众对李翔的解读与再表现一样,作者并不能控制读者如何解释文本。同时,Eve Kosofsky Sedgwick在其著作《Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire》指出,男性之间的“兄弟情”,或是“同性友爱”(Homosocial)本就与同性爱(Homosexual)存在着连续性,两者之间本就很难明确划分。

而通过强调“恐同”(Homophobia)情绪来明确划分“兄弟情”和“同性爱”的表述方式则是18-19世纪西欧近代化以后的产物,既不具有历史的一贯性,也不具有文化的普遍性。而立于西欧言说框架之外的中国古典又是如何阐述“兄弟情”和“同性爱”?这个问题还需要学界进一步的研究和探讨。

然而可以确定的是,抛开性别塑造的问题,对比迪士尼版《花木兰》和以上诸版本国产花木兰仍然不难发现,虽然迪士尼在画面、音乐、美工设计上都努力贴合中国传统文化,但迪士尼版《花木兰》的灵魂仍旧属于西方,属于现代。

当花木兰主题曲《Reflection》响起时观众们就会立刻意识到,迪士尼版《花木兰》的设问是“Who I am inside”——我到底是谁。整部作品也都围绕着这个命题,展现了一个通过努力找到自我的女孩的成长故事。而以《木兰辞》为原案的花木兰传说注重的,则大多是她对于家庭、同胞、国家的忠孝仁义,是舍小我为大我的牺牲精神,是“天下兴亡,匹夫有责”的集体主义意识。

这样的改编合适吗?

的确,重新观看老版花木兰动画时,笔者也会因为迪士尼的嫁接操作感到违和,但强求所有解读都与原典保持高度一致并不是“文化自信”。更何况,花木兰作为一个真实存在与否尚未得到定论的神话人物,其形象本就是在不同历史时期不同文艺作品的诠释中不断改变并逐渐饱满起来的。

迪士尼的花木兰是,也仅是诸多改编中的一部。

结语

重要的是,回顾《木兰辞》,“旦辞黄河去,暮至黑山头。不闻爷娘唤女声,但闻燕山胡骑声啾啾。”依然让人感慨亲情的难舍,“将军百战死,壮士十年归。”依然让人唏嘘战争的残酷。

同样,当《Reflection》的主旋律在真人版《花木兰》预告中响起,儿时从迪士尼的花木兰身上摄取的感动和勇气也依旧会复苏。纵使语言不同,文化各异,对同一角色的理解也大相径庭,但对自由的渴望,对勇气的肯定,对故土的眷恋,对家人的牵挂……这些朴素的感情却是不分性别、性向、种族,也不分文化、国籍、意识形态的。

它们是我们生而为人所共通的情感,花木兰传说之所以能够久经传扬并获得世界各地观众的喜爱,正是因为它宣扬的,终究是这些人类共通的真情。

希望真人版《花木兰》能够像动画版《花木兰》一样,为观众带来既属于中国,也属于世界的精彩和感动。